Digitale Medien und Methoden

Über bildungstheoretische Strukturanalysen von hybriden, digital-materiellen MusikmachDingen

In unserem Beitrag Die Medienwissenschaft im Lichte ihrer methodischen Nachvollziehbarkeit haben wir (Laura Niebling, Felix Raczkowski, Maike Sarah Reinerth und Sven Stollfuß) dazu aufgerufen, über «gegenstandsbezogene Methoden und Ansätze» zu sprechen. Zur Vorbereitung auf das von uns in diesem Zusammenhang geplante Methoden-Handbuch Digitale Medien und als Beitrag zu einer offenen Methodendiskussion im Fach kuratieren wir in den kommenden Monaten eine Sonderreihe zu «Digitale Medien und Methoden» im Open-Media-Studies-Blog mit ‹Werkstattberichten› zu den in der medienwissenschaftlichen Forschung eingesetzten Methoden.

Der zehnte Beitrag der Sonderreihe stammt von Martin Donner und beschäftigt sich mit der bildungstheoretischen Strukturanalyse, mit der digitale MusikmachDinge untersucht werden.

Der Forschungszusammenhang

Das BMBF-Verbundprojekt «Musikalische Interface-Designs: Augmentierte Kreativität und Konnektivität (MIDAKuK)»1 erforscht im Erlanger Teilprojekt die bildungstheoretische und im Lüneburger Teilprojekt die musikpädagogische Bedeutung von hybriden, digital-materiellen «MusikmachDingen». Der Neologismus «MusikmachDing» betont insbesondere den aktiven Akteurscharakter dieser digital konfigurierten Dinge, die «über den Diskurs des Designs Alltagspraktiken, Ökonomie und Technologie eng aneinander koppeln».2 Die Strukturanalysen des Erlanger Teilprojekts sind jedoch prinzipiell nicht auf MusikmachDinge beschränkt. Sie lassen sich auch auf andere hybride, digital-materielle Medien anwenden, so man sich für ihre (medien-)bildungstheoretischen Potenziale interessiert.

Ausgangspunkt der Studie ist ein relationaler Bildungsbegriff, der Bildungsprozesse im Rahmen von subjektivierenden Relationierungen verortet und sie damit auf der Ebene von Praktiken ansiedelt, die sich nicht allein auf eine_n Subjekt-Akteur_in zurückführen lassen. Von dieser Warte aus wird nach dem Mitwirken von Interface-Designs an Bildungs- und Subjektivationsprozessen gefragt: Inwiefern präfigurieren sie Wahrnehmungs-, Lern- und Nutzungsprozesse? Welches Wissen ist ihnen eingeschrieben, welche anthropologischen Annahmen über Identitäten und Körper, Sozialität und Gedächtnis, Einsatzszenarien, Individualität und Ökonomie implizieren sie? Inwiefern verändern sie ästhetische Erfahrung und kreative Prozesse? Was für spezifische Ausdruckspotenziale und Arbeitsweisen gehen mit ihnen einher und welchen Einfluss hat dies auf die musikalische Praxis? Werden Umnutzungen und ‹Hacks› realisiert? Und welche Anforderungen und Potenziale leiten sich aus all dem für medienpädagogisches Handeln ab?

Um diese Fragen zu klären, wurde ein empirisches Forschungsdesign im Stil der Grounded Theory entwickelt, das vorerst zweigleisig vorgeht: Zum einen werden die MusikmachDinge in Strukturanalysen auf die spezifischen bildungstheoretischen Artefaktpotenziale hin analysiert. Zum anderen erheben und analysieren wir Videos von 35 Proband_innen (14-25 Jahre plus ältere Kontrollgruppe), die sich MusikmachDinge ihrer Wahl über mehrere Monate ausleihen, sie in ihren eigenen Kontexten erschließen, künstlerisch-praktisch mit ihnen umgehen und dies videographisch dokumentieren. Ergänzt werden die Videographien mit Interviews zu den gemachten Erfahrungen.

In einem weiteren Schritt wird das Video- und Interviewmaterial dann mit den Strukturanalysen und Artefaktpotenzialen kontrastiert. Dieser Abgleich erlaubt es erstens, die Strukturanalysen empirisch zu überprüfen, zweitens können ihre heuristischen Kategorien gegebenenfalls verfeinert werden, drittens kann untersucht werden, welche Artefaktpotenziale sich bei welchen Proband_innen wie aktualisieren, und viertens lassen sich auch ungewöhnliche Nutzungen und ‹Hacks› mit ihrer Hilfe besser einordnen und teilweise mit unvorhergesehenen Aspekten des Gerätedesigns in Verbindung bringen.

Zwei Beispiele von Medienökologien aus unserem Sample (Rechte: Midakuk).

Erste theoretische Annäherungen an die Praxis von Mensch-Ding-Verbindungen

Einen ersten allgemeinen Näherungsrahmen bietet Arnd-Michael Nohls Pädagogik der Dinge, eine praxeologische Perspektive, die auf Latours Akteur-Netzwerk-Theorie, Mannheims Wissenssoziologie und den amerikanischen Pragmatismus rekurriert. Ausgangspunkt ist die Unmittelbarkeit der Praxis, die als situative vorreflexive Verschmelzung verstanden wird, aus der die Differenzierung in Subjekt und Objekt erst hervorgeht.3 Reproduziert sich eine spezifische Passung von Mensch und Welt, so entstehen habits im Sinne von «Routinen der Praxis», wobei mit dem von Nohl vorgeschlagenen «symmetrische[n] Blick auf Mensch-Ding-Verhältnisse» Subjekte und Objekte hier noch nicht voneinander geschieden gedacht werden können.4

Die Strukturanalysen knüpfen an die strukturale Bildungstheorie und ihre Feststellung an, «dass Reflexionsoptionen (auch) durch die Form des Mediums erzeugt werden».5 Dieser Gedanke wird ganz ähnlich wie in Lorenz Engells Medienphilosophie von der Form- auch auf die Artefaktebene übertragen.6 Entsprechend sind Strukturanalysen ohne die komparativen Horizonte einer medienarchäologischen und kulturhistorischen Kontextualisierung der Artefaktelemente nicht denkbar. Dabei gilt prinzipiell: MusikmachDinge können Bildungsprozesse anstoßen, müssen aber nicht. Eine medienepistemologische Wirkung, die nichts mit den kommunizierten Inhalten zu tun hat, ist in der Regel gleichwohl gegeben.

Aufgrund ihrer Marktförmigkeit, die auf ein spezifisches Consumer-Segment abzielt, für das immer schon die nächste Gerätegeneration designt wird, und aufgrund ihrer autooperativen digitalen Logiken und Software-Updates können MusikmachDinge kaum als ‹statische› Objekte im herkömmlichen Sinn verstanden werden. Sie stellen vielmehr Streuungen verschiedener Designansätze und (Versions-)Reihen in designerischen Planungsprozessen dar, die an musik- und medienkulturelle Semantiken anknüpfen, in die aber auch beständig Marktanalysen und User Experiences zurückgekoppelt werden. Zudem treten sie selten alleine auf: Ihr Betrieb erfordert Infrastrukturen und sie tendieren dazu, Medienökologien auszubilden.7

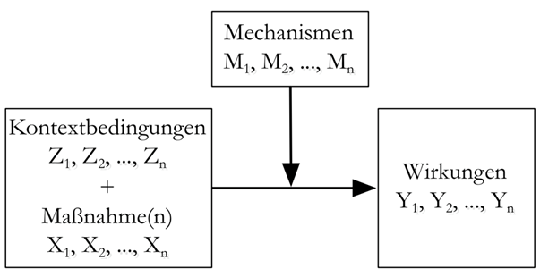

Schematische Darstellung eines Designprozesses: Kontextbedingungen plus Designmaßnahmen führen über angenommene Mechanismen zu bestimmten Wirkungen (entnommen aus Richter 2011).

Methoden der Strukturanalyse: Designanalyse und Subjektivationspotenziale

Jedes MusikmachDing geht qua Design von bestimmten Annahmen über spezifische Einsatzgebiete, Nutzungsweisen und musikalische und soziale Kontexte aus, denen immer auch Annahmen darüber zugrunde liegen, was eine musikalische Praxis auszeichnet, was als Musik gilt, und was musikalische Kreativität ausmacht. Diese Designhypothesen setzen eine spezifische Wissensbasis voraus und laufen auf ein spezifisches Set von Praktiken hinaus, die sich mit dem MusikmachDing realisieren lassen. Ihre allgemeine Struktur lautet: Wenn unter gegebenen Kontextbedingungen Z die Maßnahme X gesetzt wird, dann sind folgende Wirkungen Y aufgrund der Mechanismen M zu erwarten (vgl. hierzu die Abb. 2).8

Strukturanalysen rekonstruieren diese Designhypothesen und ihre Markt- und Techno-Logiken so weit wie nötig, um daraus vor dem Hintergrund des geschilderten subjektivationstheoretischen Rahmens ihre bildungstheoretischen Aussagen zu den Artefaktpotenzialen abzuleiten.

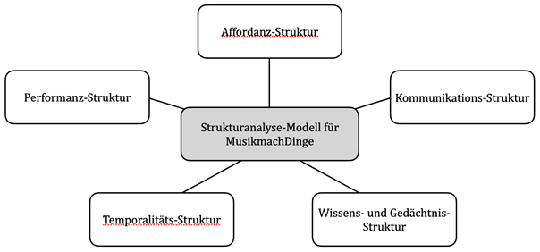

Im ersten Schritt bietet es sich an, alle Artefaktelemente aufzulisten, mit denen interagiert werden kann, und sie nach ihrer Funktionalität zu sortieren. Im zweiten Schritt macht das Erstellen einer Mindmap Sinn, in der die aufgelisteten Elemente, ihre qualitative Umsetzung und ihr Zusammenspiel nach Strukturen der Affordanz, der Performanz, der Vernetzung, des vorausgesetzten und inkorporierten Wissens sowie der Temporalität (Generationalität, Obsoleszenz etc.) gruppiert und reflektiert werden.

Strukturanalyse-Modell (Rechte: Martin Donner).

Auf dieser Basis ergibt sich ein ganz gutes Bild des Artefakts, von dem aus sich unter Hinzuziehen von visuellem Design, Produktbewerbung usw. nach den grundlegenden Designhypothesen sowie bildungstheoretisch gewendet fragen lässt: Was für ein Subjekt muss man sein oder werden, um konstruktiv mit diesem MusikmachDing umgehen zu können? Über welches Wissen und Können, welches Ästhetik- und musikalische (Selbst-)Verständnis sollte man verfügen und wie normativ bzw. restriktiv sind diese Vorgaben umgesetzt? Von welchen situativen Kontexten wird ausgegangen? Welche Körper- und Raumdispositionen, welcher finanzielle Hintergrund etc. wird vorausgesetzt und welche Formen kann das Musizieren mit anderen annehmen? Im Verlauf dieser Analyse ergibt sich nach der Grouded Theory Methodologie eine Hand voll axialer Codes, mit denen sich die grundlegenden bildungstheoretischen Dispositionen der beforschten Geräteklasse erfassen lassen.

Zur Kontrastierung der Strukturanalysen mit den Videographien und Interviews dient schließlich ein dreigliedriges Schema, das es erlaubt, die verschiedenen Daten unter subjektivationstheoretischer Perspektive miteinander abzugleichen bzw. aufeinander zu beziehen. Die folgenden drei Strukturanalyse-Ebenen lassen sich grob drei Subjektivierungsebenen zuordnen, die sich ebenso empirisch untersuchen lassen:

- die materielle und technologische Artefaktebene. Darunter fallen die Materialität des Artefakts, seine Techno-Logiken und sein funktionaler Aufbau, seine Haptik, sein visuelles Feedback, seine Affordanzen, seine Konnektivitätsangebote usw. Auch wenn sich zwischen den einzelnen Ebenen keine trennscharfen Grenzen ziehen lassen, ordnen wir dies subjektseitig einer affektiven Ebene zu. Designdinge sollen intuitiv und affektiv ansprechen, aus ökonomischen aber auch aus Workflow-Gründen.

In den Videographien wird diese affektive Ebene bspw. in der schnellen und intuitiven Interaktion mit gängigen Bedienelementen und technischem Feedback sichtbar, aber auch wenn z.B. ein Workflow unterbrochen wird, um eine handschmeichlerische Bedienoberfläche zu streicheln, oder in entzückten Ausrufen bei einer interaktiven visuellen Animation.

Strukturanalytisch betrachtet ist wichtig, dass die Elemente eines MusikmachDings in der Regel ihre Vorgeschichte haben, die auf bestimmte Kontexte verweist. Oft fließt deren eigene Design- und Praxisgeschichte in mehr oder weniger modifizierter Form in das Design des MusikmachDings ein. So gibt es bspw. bei Crossfadern, einem dominanten Bedienelement des Octatrack, mediengeschichtlich ganz unterschiedliche technologische Realisierungen und Bediencharakteristiken, die mit dem technischen Entwicklungsstand zusammenhängen, sich aber auch im Rahmen von verschiedenen künstlerischen Praktiken entwickelt haben. Dies verweist auf die nächste Analyseebene:

Beispiel für die Nutzung eines MusikmachDings (Rechte: Midakuk).

- die anwendungsbezogene praxeologische Ebene, die subjektseitig idealerweise mit der Ausbildung von habits korrespondiert. Solche habits werden zum Teil schon in den Designhypothesen antizipiert und vom Schnittstellendesign evoziert. Zu denken wäre hier bspw. an sich oft wiederholende Bewegungsabläufe, die zwangsläufig zu Routinen werden, aber auch an wiederkehrende schematische Vorgehensweisen.

Der Octatrack lässt sich z.B. sehr flexibel konfigurieren und erlaubt dadurch sehr unterschiedliche Einsatzszenarien. Da er über keine nennenswerten Presets verfügt, fordert er diese Konfiguration sogar explizit ein, um über das erste Ausprobieren hinaus überhaupt sinnvoll genutzt werden zu können. Das Design geht also von einem Subjekt aus, dem die Konfiguration von Geräten nach den eigenen Präferenzen zu Beginn eines Projekts bereits zur Gewohnheit geworden ist. Wer sich darauf nicht einlässt oder dies nicht erkennt scheitert bzw. wendet sich auch in unseren Videos recht schnell wieder ab. Auch wer herkömmliche haptisch-instrumentale Ausdrucksmöglichkeiten erwartet, wird enttäuscht. Wer sich jedoch auf technisch-konzeptionelles und experimentell-szenisches Musizieren einlässt und etwas Geduld bei der Einarbeitung mitbringt, will den Octatrack häufig nicht mehr missen.

Da sich die in Affordanzen übersetzten Designhypothesen oft nur erfahrend bzw. im operativen Vollzug erschließen lassen, umfasst die zweite Analyseebene auch eine reflektierte auto-ethnografische Exploration der Dinge, die mit designanalytischem Blick und vor dem Hintergrund der Produktdarstellung der Hersteller bzw. wenn möglich auch der Designer erfolgt, was auf die dritte Analyseebene verweist:

- die semantisch-kulturelle Ebene: Individuelle habits können bei der Adaption durch Peers zu neuen kulturellen Formen werden, um die sich eigene (Sub-)Kulturen und Semantiken bilden. Diese können wiederum neue Gerätegenerationen, neue Musikverständnisse und neue Welt- und Selbstverhältnisse anregen. Zu Diskursen geronnen spielen sie als spezifische historische Formationen zudem auch schon bei der Rezeption von MusikmachDingen eine Rolle.

Der Octatrack knüpft mit seinem Crossfader an Hiphop- und elektronische DJ-Traditionen an, aber auch an die frühe experimentelle Tonband-Musik der musique concrète und der Tape Music um John Cage mit ihren charakteristischen Tonband-Loops. Designseitig zeigt sich dies unter anderem darin, dass im Display beim Samplen eine laufende Tonbandmaschine erscheint. Wer ihn bedient, muss die historischen Kontexte nicht kennen, um (schon durch die avancierten Loop-Möglichkeiten) dennoch implizit auf sie zu rekurrieren. Das von Sybille Krämer in Bezug auf Digitaltechnologien konstatierte Auseinandertreten von Begründungs- und Verfügungswissen äußert sich nicht zuletzt darin,9 dass hier hochavancierte Kunst- und Technologiediskurse zu einer Consumer-Technologie geronnen sind, die nunmehr in kompakter und handhabbarer Form all denjenigen zur Verfügung steht, die sie sich leisten können. Diese – man könnte sagen implizite und Ding-vermittelte – Demokratisierung subkultureller Praktiken und avantgardistischer Diskurse ermöglicht wiederum ganz neue Anschlüsse und Übersetzungen in Praxisfelder, die weit über ihre ursprünglichen Nischen hinausreichen können. So begann ein Teilnehmer unserer Studie in Verbindung mit dem Octatrack plötzlich, mit großer Begeisterung eigene Kassetten-Tape-Loops mit Geräuschfragmenten zu produzieren, nachdem er zuvor großen Wert auf herkömmlich instrumentales Musizieren gelegt und sich als klassisches Autoren- bzw. Songwriter-Subjekt beschrieben hatte.

|

Strukturanalyse |

<≈> |

Subjektivierungsebene |

|

materiell / technologisch (Artefaktebene) |

– erster Eindruck, Körperlichkeit (Haptik etc.) – Signifiers, visuelles Feedback – Formulare, Presets etc.10 – Techno-Logiken (analog/digital etc.) – ‹Belohnungssysteme›, dark patterns |

affektiv / ‚intuitiv‘ |

|

praxeologisch / auto-ethnografisch (individuelle Ebene) |

– Haltungen (Annäherungs-, Erschließungs-, Umgangsweisen usw.) – Musizierpraktiken, Kulturtechniken |

habits |

|

semantisch / kulturhistorisch (kollektive Ebene) |

– Konzeptmodelle (z.B. Manual) – Kulturelles Wissen |

kognitiv / diskursiv / habituell / epistemisch |

Überblick über die Strukturanalysen: Die drei Analyseebenen lassen sich nicht scharf voneinander trennen, sondern sind in vielfacher Weise aufeinander verwiesen und miteinander verstrickt (Rechte: Martin Donner).

Fazit

Bildungstheoretische Strukturanalysen können als allgemeine Methode zur Analyse von hybriden, digital-materiellen Medien betrachtet werden, so man sich für ihre bildungstheoretischen Potenziale interessiert. Sie verbinden medientheoretische und designanalytische mit subjektivationstheoretischen Gesichtspunkten. Die designanalytische Perspektive erlaubt die Rekonstruktion in Technologie übersetzter Annahmen über die Nutzer_innen-Subjekte und die medienarchäologische Perspektive bringt komparative Horizonte für den kulturhistorischen Wandel von Subjektivationsprozessen ein: Neue Medientechnologien und -designs evozieren neue Subjektivierungsweisen und neue Subjekttypen, während deren Medienpraktiken und kulturelle Semantiken zugleich die Gestaltung des Mediendesigns beeinflussen. Ob die Strukturanalysen auch ohne das recht aufwendige empirische Forschungsdesign zu verlässlichen Ergebnissen führt, müsste in Folge noch gesondert eruiert werden.

- 1Benjamin Jörissen, Michael Ahlers, Martin Donner, Carsten Wernicke: Musikalische Interface-Designs: Augmentierte Kreativität und Konnektivität (MIDAKuK), in: Benjamin Jörissen, Stephan Kröner und Lisa Unterberg (Hg.) Forschung zur Digitalisierung in der Kulturellen Bildung. Kulturelle Bildung und Digitalität #1, München 2019, 195-213.Internet:https://www.pedocs.de/frontdoor.php?source_opus=18486.

- 2Benjamin Jörissen: Bildung der Dinge. Design und Subjektivation, in: ders. und Torsten Meyer (Hg.) Subjekt Medium Bildung, Wiesbaden 2015, 215-235, hier 216. Internet: https://www.academia.edu/16445283/Bildung_der_Dinge_Design_und_Subjektivation.

- 3Vgl. Arnd-Michael Nohl: Zwischen Spontaneität und Habituierung: Pädagogisch relevante Praktiken mit den Dingen, in: Jürgen Budde, Martin Bittner, Andrea Bossen, Georg Rißler (Hg.) Konturen praxistheoretischer Erziehungswissenschaft, Weinheim, Basel 2018, 68-83, hier 70; Karl Mannheim: Strukturen des Denkens, Frankfurt am Main 1980, 205ff.

- 4Nohl: Zwischen Spontaneität und Habituierung, 70, 74.

- 5Benjamin Jörissen und Winfried Marotzki: Medienbildung – Eine Einführung: Theorien – Methoden – Analysen, Stuttgart 2009, 59.

- 6Lorenz Engell: Tasten, Wählen, Denken. Genese und Funktion einer philosophischen Apparatur, in: Stefan Münker, Alexander Rösler und Mike Sandbothe (Hg.) Medienphilosophie. Beiträge zur Klärung eines Begriffs, Frankfurt am Main 2003, 53-77.

- 7Zum Begriff der Mediekökologie vgl. z.B. Matthew Fuller: Media Ecologies. Materialist Energies in Art and Technoculture, Cambridge, London 2005

- 8Vgl. Christoph Richter: Designhypothesen Methodenkarte, 2011. Internet: http://www.medienpaedagogik.uni-kiel.de/de/pdfs/designhypothesen.

- 9Sybille Krämer: Operative Schriften als Geistestechnik, in: Peter Schefe, Heiner Hastedt, Yvonne Dittrich, Geert Keil (Hg.) Informatik und Philosophie, Mannheim 1993, 69-83.

- 10Zu medialen Formularen und Presets vgl. Alan Fabian und Johannes Ismaiel-Wendt: Editorial: Musikformulare und Presets, in: dies. (Hg.) Musikformulare und Presets. Musikkulturalisierung und Technik/Technologie, Hildesheim, Zürich, New York 2018, 1a-5b; Kathrin Dreckmann: Der «Sound» macht die Musik. Das Formular und frühe grammophonische Tonträger, in: ebd., 179a-195a.

Bevorzugte Zitationsweise

Die Open-Access-Veröffentlichung erfolgt unter der Creative Commons-Lizenz CC BY-SA 4.0 DE.